-

たぬさんオーディオの第5弾です。前回のフルレンジスピーカーを2WAYにしたり、いろいろと改造してみました。

|

前回の作業でフルレンジの限界を感じてしまったので、やっぱりメーカー製みたいなマルチWAYがいいかな〜ということで、ツイーターを追加してみることにしました。 前回の作業でフルレンジの限界を感じてしまったので、やっぱりメーカー製みたいなマルチWAYがいいかな〜ということで、ツイーターを追加してみることにしました。箱はきれいにできたと思うので、できるだけ穴をあけたりしない方向で、ちょこちょこっと追加パーツで機能拡張することにしましょう。 |

できました。 できました。ネットワークとツイーター本体を分けた構成のうち、ネットワーク部分です。 思ったより塗装が濃く出てしまったり不満も多々ありますが、こんなものでしょう。 基板の表側には各種部品がついて、裏側は配線という構成になっています。 表と裏の連絡は板に刺した真鍮釘で行い、その真鍮釘にネットワークパーツを接続する仕組みです。 |

ネットワークパーツです。 ネットワークパーツです。これは付け外しができるようにしておいて、何種類か部品を試しながら設定を詰めて行きます。 とりあえずコイルを2セット、抵抗を2セット、コンデンサーを3セット用意しました。 この値は計算である程度のアタリは出せるものの、最終的には何度もトライして決めて行くしかないみたいです。 ひとつひとつは安くても、数をそろえると結構な値段になってしまうのが困りものです。 |

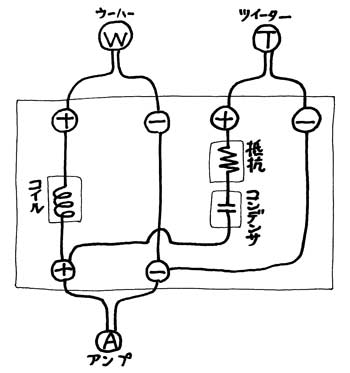

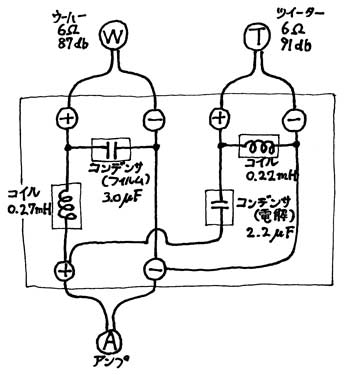

回路図はこんな感じ。 回路図はこんな感じ。教科書に出ている一番シンプルな-6db/octのネットワークです。 |

組み立てるとこんな感じになります。 組み立てるとこんな感じになります。 |

そしてこちらがツイーター本体。 そしてこちらがツイーター本体。設置場所の自由度を確保したいので、できるだけ小さいものを……ということで、Dayton AudioのND20FA-6を選びました。 |

マイクで特性を測りながらセッティングを詰めていきます。 マイクで特性を測りながらセッティングを詰めていきます。-6db/octだとうまくつながらなかったので、ちょっと複雑な-12db/octにしてみました。 |

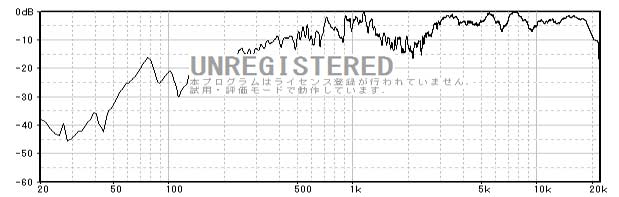

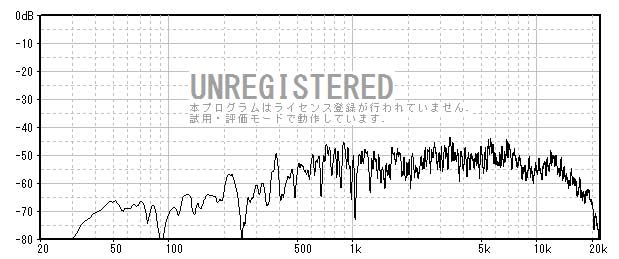

こちらが測定結果です。(グラフに文字がかぶっているのは試用版だからです) 5khzあたりでツイーターとウーハーをクロスさせているのですが、その部分はきれいにつながっていると思います。 ただ2khz付近に謎のへこみがあることと、500hzあたりからの低域がだらさがりになっているという新たな問題が発覚してしまいました。 低域については測定距離やマイクの指向性も関係しているので、グラフ自体があまり信用できないですが、2khzのへこみはなんとかしたいですね〜 |

まずは普通に吸音材で調整してみました。 まずは普通に吸音材で調整してみました。箱の中いっぱいに満たすくらいまで詰めてみましたが…駄目。 |

続いて2khzのへこみを補うために、そのあたりを増強する共鳴管を箱の中に仕込んでみました。 続いて2khzのへこみを補うために、そのあたりを増強する共鳴管を箱の中に仕込んでみました。……いかにもオカルトオーディオグッズといった外見ですね。 これは多少は効果があったように見えましたが、どちらかというと裏に貼り付けた吸音材による吸音、板による反射と拡散…等々が機能していた気もします。 共鳴管としての効果はちょっと疑問…かな? |

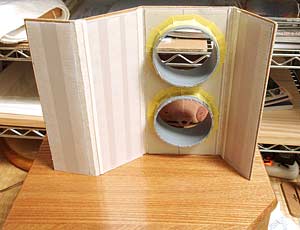

板による反射という部分から、BOX内の定在波が原因じゃないかと思い至りました。 板による反射という部分から、BOX内の定在波が原因じゃないかと思い至りました。箱の上下の平行面が21cmなので1700hzあたりに定在波が出る計算となり、グラフとも大体一致します。 というわけで吸音とは逆の発想で、今度は堅い板をななめに張り巡らせて平行面を減らすようにしてみました。 今までの中では一番効果的でしたが、まだまだ完全にへこみは消えてくれません。 |

密閉寄りのバスレフなので音の逃げ場が無くて定在波が出てしまうのだろうか? ということで今度は解放箱寄りのバスレフに改造してみることにしました。 密閉寄りのバスレフなので音の逃げ場が無くて定在波が出てしまうのだろうか? ということで今度は解放箱寄りのバスレフに改造してみることにしました。せっかくきれいにできた箱に傷を付けるのは忍びないのですが、気になりだしたら止まらないのです。 テスト音源ならともかく、普通に曲を聴く分には違いなんてわからないんだけどね〜 |

こんな感じでつきました。 こんな感じでつきました。空調用の部品で良さそうなのがあったので、これはこれでかっこいいんじゃないかと思います。 ダクトの直径は7cm、長さは13cm。今までの小さいダクトは紙粘土で塞いでしまいました。 まだ少しグラフがへこんでますが、定在波対策はここらへんにしておきましょう。 ななめに渡した板も取り除いてしまいました。 これ以上やるとしたら、もう一度箱を作り直すくらいじゃないと駄目でしょう。 極端な縦横比で定在波を分散させた、メーカー製みたいなトールボーイ型が良いんじゃないかと思います。 |

さて、ポートが新しくなって、もうひとつの問題だった低音も50〜100hzくらいはばっちり出るようになりました。 さて、ポートが新しくなって、もうひとつの問題だった低音も50〜100hzくらいはばっちり出るようになりました。しかしそうなると残りの100〜500hzのだらさがりもなんとかしたくなります。 ……というわけで今度はダブルバスレフに改造してみました。 原理の説明は省きますが、箱の中を板でふたつに仕切って、ふたつの部屋をダクトでつなぎます。 ダクトは直径7cm、長さ4cmのものを2個あけました。 容積の比率は第1室が全体の1/2〜2/3くらいだったと思います。結構適当です。 |

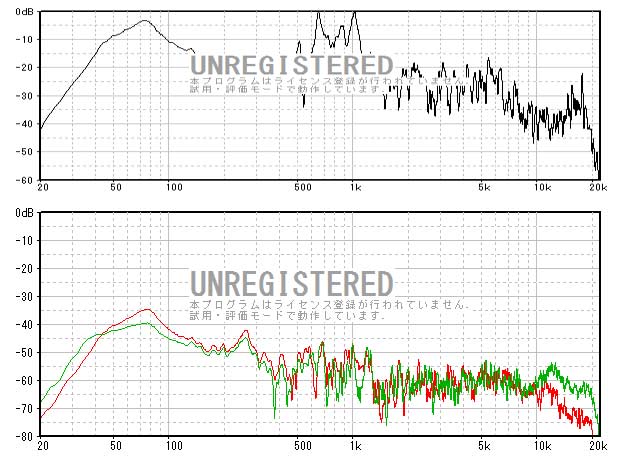

ダクトの真上あたりにマイクを設置して測定したのがこちらのグラフ。 上の図の黒い線が普通のバスレフ、下の図の赤い線がダブルバスレフです。 上の図は肝心な部分が隠れてしまってますが、ダブルバスレフの方が山がなだらかで300hzあたりまでしっかりダクトが効いているように見えます。 気柱共振らしき900hz付近のピークもなぜか抑えられています。こっちは測定のミスかな? さらに、脱脂綿のシートで第2ダクトにフタをしたのが緑の線ですが、80hzの山が低くなってその分低音が35hzあたりまでのびるようになりました。密閉型バスレフに近い動作になったんじゃないかと思われます。 小口径ユニットの弱点を平均して補うような、面白い特性の箱になってくれました。 |

低音が出るようになったのでネットワークを微調整します。 低音が出るようになったのでネットワークを微調整します。ツイーターの抵抗は外してしまって、かわりに吸音材でカバーして能率を調整することにしました。 かまぼこ特性の耳にやさしい高音になったかな〜と思います。 それからダクトがゆるい分ウーハー側のコンデンサーはフィルムに交換して、引き締める方向で調整してみました。 |

最終的な回路図はこんな感じになりました。 最終的な回路図はこんな感じになりました。急遽-6db/octから-12db/octに変更したので、ありあわせのパーツで組んだネットワークです。なので数値についてはかなりいい加減なものとなっております。 |

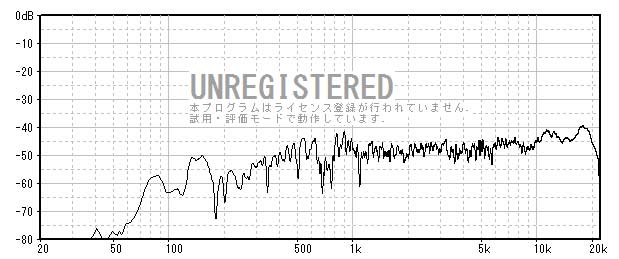

↑そして測定結果。実際に聴く位置とセッティングで、ステレオで鳴らした時の測定値です。 上向きのチムニーダクトのせいか、指向性120度のマイクでは間接音が全部拾えていないのかな〜 といった感じで、あまり参考にならない測定結果になってしまいました。 耳で聴いた感じでは低音が少し強いくらいで、ドラムがばりばりのズンドコ節よりも、ゆったりしたボーカルものが向いている気がします。 |

↑ちなみにメーカー製のスピーカー(DENON SC-CX101)の測定結果。(距離120cmでモノラルで測定) このフラットさはさすがにメーカー製ですね〜 しかし今回の自作スピーカーと比べると、ちょっと奥に引っ込んだ元気のない印象がしてしまうし、特性だけでは語れない面があるのと、なにより自作には自分でいろいろいじって遊べる楽しさがあるのです。 どちらも500hzあたりから低音が出なくなるのは、似たような口径のユニットを使っているせいでしょうか? |

というわけで、スピーカーいじりはこの辺にしたいと思います。 というわけで、スピーカーいじりはこの辺にしたいと思います。前回は感覚的な感想でちょっと大袈裟に書きすぎてしまったので、今回はデータ+理屈重視で書いてみました。 しかし測定が適当なので、結局わけがわからないですね。 今後の方向としては、大きめのウーハーを使った本格的な2WAYに進むか、中途半端な自作をするくらいならメーカー製でいいやとなるか…… どちらにしてもせっかく作った今のシステムを十分に堪能してからになるので、たぬさんオーディオはここらで一段落になりそうです。 軽く振り返ってみると、最初の頃とはだいぶ考え方が変わって来たなぁ……という感じで、昔の内容で消してしまいたい所も結構あります。 しかしここは、オーディオマニアが深みにはまって行く過程として残しておくことにしましょう。 最近は部屋に板を立てたりケーブルをむきむきしたりの細かい部分には神経を使わず、面白そうなもの、気の向いたものにだけ取り組んでいる状態です。 だいぶ肩の力が抜けて来ました。 あとはあまり理屈に左右されずに、最後は自分の耳で判断するのが良いと思います。 他人の耳で他人が判断した内容もまた、ひとつの情報に過ぎません。 理論も経験談も過信は禁物。とにかく楽しくやりましょう。 |